|

|

|

|

|

le point d'étoiles | le calcul de la position | le tracé |

|

|

|

Navigation

astronomique

|

| La navigation astronomique permet de connaître la position d'un bateau à un moment précis en utilisant un sextant. Le sextant est utilisé pour effectuer un relevé de la position du soleil ou des étoiles pour faire le point. |

|

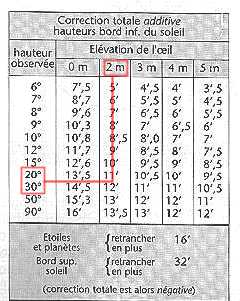

Ci-contre une table de correction. Si j'observe par exemple le soleil à partir du pont d'un bateau, mon oeil est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si la hauteur relevée au sextant est de 22° 59', j'applique alors une correction variant entre 11' et 12' soit 0° 11,3'.

|

|

|

|

Le

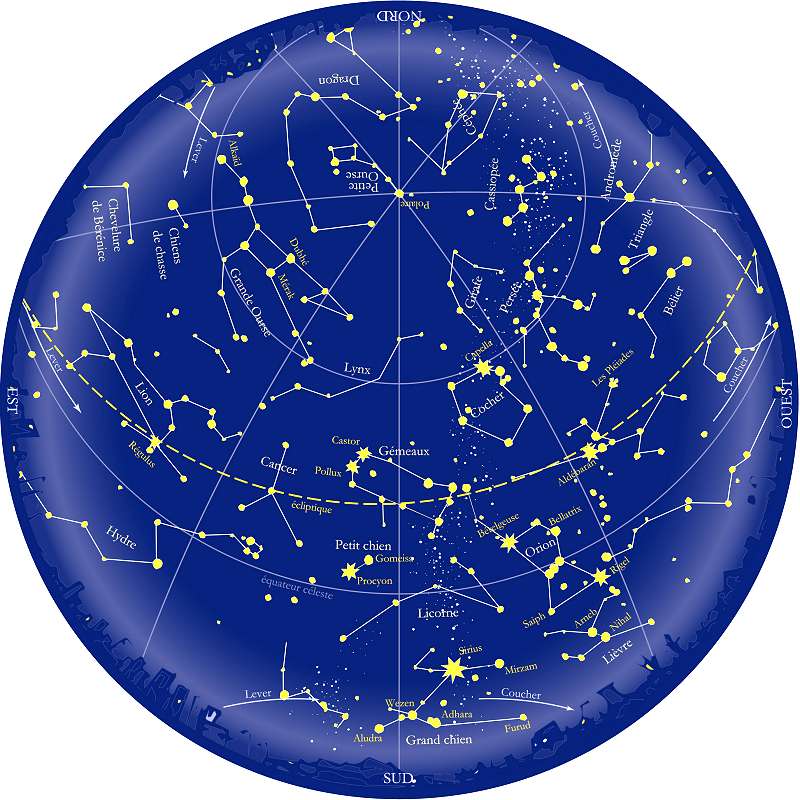

point d'étoiles ne peut se faire que si le navigateur sait parfaitement

reconnaître les étoiles. Les visées au sextant ne

peuvent se faire que lorsque l'horizon est net. Les étoiles qui

sont utilisées pour la visée sont les étoiles de

première grandeur qui sont : |

|

|

|

|

|

Pour

repérer le point précis sur lequel le bateau se situe, il

est nécessaire de connaître la longitude et la lattitude

en effectuant au moins quatre observations pour avoir quatre droites de

hauteur. Les éphémérides donnent pour cette date à

0h TU : 1 =>On détermine

tout d'abord la déclinaison de l'astre (DA) : |

|

|

Attention

aux erreurs de calculs qui peuvent fausser votre position de plusieurs

milles nautiques !!!

|

|

A présent, nous avons enfin (!!!!) tous les éléments qui nous permettent de tracer notre position. |

||

| Ci-dessus une illustration d'une carte SHOM. Pour déterminer notre position sur la carte SHOM, le navigateur va procéder au tracé des différents éléments qu'il a calculé notamment : - la position estimée (Lattitude et longitude) ; - l'azimut ; - l'intercept ; - la droite de hauteur. Ce tracé se décompose en plusieurs étapes : - reporter sur la carte SHOM, la position estimée (Pe) ce qui donne pour notre cas pratique : Lattitude = 47°29' N Longitude = 2°53 Ouest - tracer par une flèche la direction de l'astre soit l'azimut de 230° ; - reporter sur la flèche de l'azimut, l'intercept à une distance de 5,9 milles nautiques à partir de la position estimée (Pe) ; - tracer une perpendiculaire soit la droite de hauteur à l'intercept de 5,9 milles, ce qui donne la Position estimée' (Pe') soit notre position réelle sur la carte SHOM. Afin de déterminer la position définitive, il est conseillé de faire aux moins 4 relevés en moins de 4 minutes. |

|